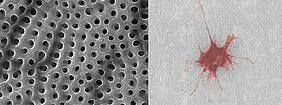

Titandioxid-Nanoröhrenscaffolds haben bereits jetzt ein breites Anwendungsspektrum und zeigen zudem zunehmend ein großes Potential im Bereich Hirnforschung. Diese hexagonal angeordneten Röhrchen auf Nanometerskala, die unter dem Mikroskop stark an eine Bienenwabenstruktur erinnern, treten vor allem durch ihre eminente Biokompatibilität in den biomedizinischen Forschungsfokus. Dabei ist es möglich, diese Scaffolds je nach Anwendungsgebiet durch Veränderung der Herstellungsparameter sowie durch die nachträgliche Modifizierung der Oberfläche maßzuschneidern. So zeigte eine Modifizierung dieser Scaffolds durch gezielten Ionenbeschuss, dass deren elektrische Leifähigkeit positiv und präzise einstellbar ist. Diesen Umstand nutzten nun Forscher und Forscherinnen des Forschungsbereiches Biokompatible und Bioaktive Oberflächen am Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung, um deren medizinisches Einsatzgebiet zu erweitern. Dazu wurde der Einfluss von Ionenimplantation auf die Wechselwirkung wichtiger Proteine und Zellen des menschlichen Gehirns untersucht, um Grundlagen für Gehirn-Computer-Schnittstellen, sogenannten Brain-Machine-Interfaces, zu erforschen. Dabei zeigte sich, dass die Ionenimplantation die Adhäsion sowie die Zellviabilität von Neuronen nicht beeinflusst, jedoch die übermäßige Anlagerung von ebenfalls im Gehirn befindlichen Gliazellen unterdrückt wird. Das ist ein vielversprechender Ansatz für die Aufklärung und symptomatische Behandlung, von bis jetzt noch nicht vollkommen verstandenen neurodegenerativen Krankheiten, so Jan Frenzel, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IOM das Projekt maßgeblich bearbeitete. Zusätzlich konnte die Adsorption eines wichtigen Proteins im Gehirn, dem Laminin, durch die Verknüpfung zu wichtigen Oberflächenparametern beschrieben werden. Diese Erkenntnisse ermöglicht den Forschenden am IOM zukünftig die Oberflächenparameter so zu justieren, so dass die Proteinadsorption maximiert wird, um zusätzlich die Zelladhäsion zu verbessern, kommentiert der Leiter des Forschungsbereiches Prof. Dr. Stefan G. Mayr.

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden im peer-review Journal Nanomaterials veröffentlicht. Weitere Informationen zum Artikel:

J. Frenzel, A. Kupferer, M. Zink, S.G. Mayr

Laminin Adsorption and Adhesion of Neurons and Glial Cells on Carbon Implanted Titania Nanotube Scaffolds for Neural Implant Applications

Nanomaterials2022, 12 (21), 3858

https://doi.org/10.3390/nano12213858